Позволю себе цитату из одной популярной советской брошюры, какие во множестве издавались в помощь лекторам-пропагандистам. Это 1959‑й год: «Специализация производства грузовых автомобилей и самосвалов на Кременчугском автозаводе позволит при сравнительно небольших капиталовложениях увеличить в 1965 году выпуск этих машин более чем в четыре раза по сравнению с 1958 годом».

Учитывая, что первые грузовики в Кременчуге собрали только 10 апреля […]Позволю себе цитату из одной популярной советской брошюры, какие во множестве издавались в помощь лекторам-пропагандистам. Это 1959‑й год:

«Специализация производства грузовых автомобилей и самосвалов на Кременчугском автозаводе позволит при сравнительно небольших капиталовложениях увеличить в 1965 году выпуск этих машин более чем в четыре раза по сравнению с 1958 годом».

Учитывая, что первые грузовики в Кременчуге собрали только 10 апреля 1959 года, можно было смело прогнозировать увеличение их производства по сравнению с 1958‑м годом и в пять, и даже в 100 раз. Впрочем, возможно, автор брошюры просто неудачно сослался на постановление ЦК КПСС и Совмина СССР № 442 от 17 апреля 1958 года, предусматривавшего выпуск в 1965 году на КрАЗе 15 тысяч грузовиков.

Куда красноречивей формулировка: «при сравнительно небольших капиталовложениях». Ее можно считать девизом всей отечественной автомобильной промышленности. В СССР вообще не любили инвестировать: инвестиции предполагают возврат капиталовложений в срок и извлечение прибыли, а это уже не социализм, а звериный капитализм какой-то. Прибыль, при той эффективности производства, вообще могла не поступить. И на это повсеместно закрывали глаза. Потом, инвестиции подразумевали ответственность. А она, в отличие от прибыли, вполне могла наступить.

Хотя, конечно, начиная новое дело, и руководство КрАЗа, и инженерно-технические работники строили планы в расчете на государственную поддержку. Конец 1950‑х — время оптимистов! Словно по мановению волшебной палочки, Украинская ССР в одночасье обзавелась автомобильной промышленностью. Многие объясняют это благоволением Хрущева.

Кременчугский автозавод, как известно, начал с моделей, переданных с Ярославского автозавода, перепрофилированного в моторный. Четыре тяжелых трехосных грузовика: бортовой КрАЗ-219 (6х4), седельный тягач КрАЗ-221 (6х4), самосвал КрАЗ-222 (6х4) и бортовой вездеход КрАЗ-214 (6х6). Всем им поначалу присвоили товарное наименование «Днепр». Пусть и без броского и могучего имени, эти модели ждала последовательная модернизация и долгая конвейерная жизнь.

В Кременчуге вовсе не собирались иждивенствовать на ярославских разработках. О немалых амбициях конструкторов свидетельствует такой факт: даже собственноручно модернизированный самосвал КрАЗ-256 с четырехтактным дизелем ЯМЗ-238 и другими весьма существенными изменениями никто и не думал называть новой моделью!

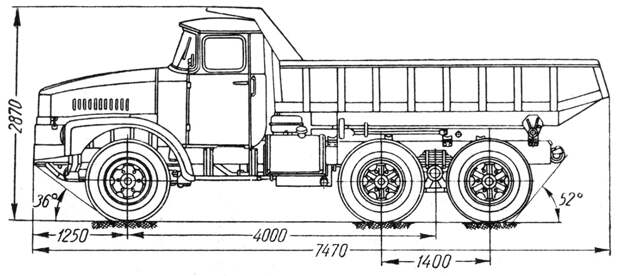

Новой должна была стать машина, начатая проектированием после выхода постановления № 380 Харьковского совнархоза от 23 ноября 1959 года. Разрабатывались унифицированное семейство: бортовой КрАЗ-250, самосвал КрАЗ-251, седельный тягач КрАЗ-252, все с колесной формулой 6х4. А в перспективе — и полноприводная модель. Новыми в них были рама, трансмиссия с проходным средним мостом, рулевой механизм с гидроусилителем, опрокидывающий механизм самосвальной платформы. Цельнометаллическую кабину предлагалось надвинуть на силовой агрегат, чем ощутимо укорачивали и облегчали машину, при равной грузоподъемности. Снаряженная масса самосвала уменьшалась на тонну!

Выбор пал на кабину ЗиЛ-130. Казалось, очень по-хозяйски. Однако проводившая испытания комиссия посчитала, что кабина тесновата. Действительно, из-за перекомпоновки она превратилась из трехместной в двухместную. Кроме того, ее конструкция была еще «сырой», возникали серьезные замечания к прочности. Заводу имени Лихачева ее бы для себя довести, не то, что переделывать для Кременчуга! В традициях, заложенных еще самим Лихачевым, ЗиЛ заартачился и кабин не дал: самому надо! Заодно ЗиЛ оставил без кабин и Уральский автозавод. Тогда в Миассе спроектировали собственную кабину, и поделились ею с товарищами по несчастью в Кременчуге. Но беда не приходит одна: к этому времени на Ярославском моторном заводе модифицировали силовой агрегат ЯМЗ-238 установкой газодинамического наддува. Пристроить «раковину» турбокомпрессора на уже выпускаемый безнаддувный мотор можно было в единственное возможное место — поперечно над картером маховика. Длина мотора увеличилась на каких-то 150 мм. Но этого оказалось достаточно, чтобы он уперся в моторный щит уральской кабины — увлекшись сокращением габаритов, кременчужане скомпоновали свой автомобиль слишком «плотно».

Что-либо переделывать под турбированный мотор было поздно — 24 февраля 1964 года Государственный комитет по координации научно-исследовательских работ (ГККНР) при Совете Министров СССР обязал Кременчугский автозавод прекратить все работы по ранее разрабатываемому семейству автомобилей, и внести поправки в план создания новой техники, чтобы начать создание машин увеличенной грузоподъемности.

Главной причиной неудачи проекта стала его избыточная новизна. Завод не рассчитал своих возможностей. Какие рамы, какие проходные мосты и цельнометаллические кабины, если даже от цельнометаллических дверей для кабины КрАЗ-255 в 1963 году пришлось отказаться из-за невозможности изготовить штамповую оснастку! И в июле 1967 года легендарный «лаптежник» пошел в производство с обычной деревянно-металлической кабиной, брусья каркаса которой по старинке изготавливали из «дельта-древесины» — многослойной авиационной фанеры.

То, что внедрение нового требует инвестиций, и в Харьковском совнархозе, и в Совмине, разумеется, понимали. Но почему-то оказывались глухи, когда доходило до поддержки предприятия кадрами, оборудованием. Притом, что расчеты убеждали в экономической выгоде от внедрения. Взять те же строительные самосвалы, чем был славен КрАЗ. Себестоимость тоннокилометра КрАЗ-251 составляла 3,73 против 4,43 коп. у КрАЗ-256Б. При замене одного на другой, в запланированных объемах выпуска, государство ежегодно экономило бы до 15 300 рублей.

С другой стороны, понять руководство можно. Успех новинки неочевиден. Трансмиссия с проходным мостом у конструкторов не получается, кабины не компонуются. Сколько нового оборудования потребуется, а фонды расписаны на 10 лет вперед. Зато за снижение выпуска текущей продукции вполне можно лишиться номенклатурного места и положить партбилет. Как говорится, от добра добра не ищут.

В 1962‑м конструкторско-экспериментальный отдел завода разделили на СКБ-1 и СКБ-2. Как и положено, второе засекретили — там приступили к созданию армейской машины высокой проходимости. Примечательно, что проектирование велось «от колеса», точнее — от новой воронежской широкопрофильной шины ВИ-3 переменного давления, размерностью 1300х530 — 533. Того самого «лаптя», который в итоге достанется серийному КрАЗ-255Б, из-за которого тот и прозовут «лаптежником». Прежние шины Я-190 размерностью 15,00–20 вызвали на испытаниях КрАЗ-255 (еще без литеры «Б») в 1962 году массу нареканий у представителя заказчика: недостаточные сцепные свойства, растрескивание и отслаивание протектора. В первую очередь из-за шин КрАЗ-255 уступал по проходимости и ЗиЛ-157, и «Урал-375».

Что за машины готовили в СКБ-2? Это были «бескапотники» КрАЗ-253Б и КрАЗ-259Б. Их объединял ряд ключевых решений: новый дизель ЯМЗ-238 (240 л. с.), гидромеханическая 6‑диапазонная трансмиссия, независимая подвеска всех колес на двойных поперечных рычагах и продольных торсионах, герметичные тормозные механизмы, централизованная система регулирования давления в шинах. КрАЗ-259Б предназначался для работы в составе автопоезда с активным прицепом КрАЗ-834Б. Колесная формула автопоезда — 10х10. Привод на мосты прицепа отбирался оригинальным способом — сквозь вертикальную ось седла тягача. На испытаниях в 1962–64 гг., то есть, когда «гражданский» проект КрАЗ-250/251 бился в конвульсиях, эти 8‑тонный КрАЗ-253Б и 15‑тонный КрАЗ-259Б+КрАЗ-834Б показали многообещающие результаты. По грузоподъемности, проходимости и плавности хода новинки существенно превосходили КрАЗ-255.

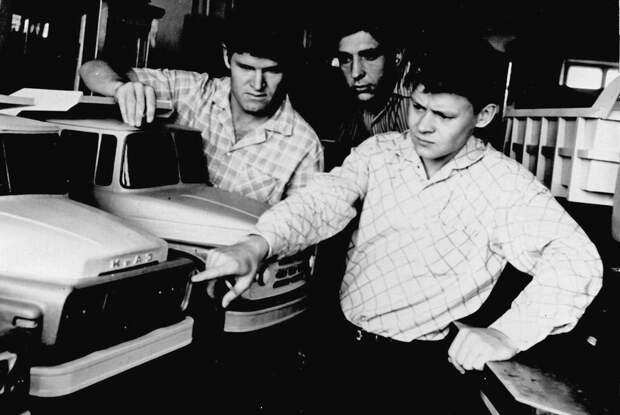

В 1964‑м обе машины модернизировали, установив вместо мазовской кабину собственной (!) разработки, 320‑сильный турбодизель ЯМЗ-238Н, более надежную 8‑ступенчатую коробку передач ЯМЗ-238, рулевой механизм с гидроусилителем, широкопрофильные шины и централизованную систему регулирования давления в них. Неслыханное дело — один из образцов секретного, по сути, семейства в 1966 году выставили в павильоне «Машиностроение» на ВДНХ! Впрочем, это в равной степени могло означать как скорые серийные перспективы, так и забвение.

И сглазили! Доводка конструкции затянулась. Усовершенствованные машины представили на испытания только в 1968 году. Грузоподъемность базового шасси подняли до 10 т, установили силовой агрегат повышенной надежности. Уточнили конструкцию сцепки автопоезда: ось качания седельно-сцепного устройства совместили с кинематическим центром нижнего шарнира карданного привода активного полуприцепа.

Модернизированные машины получили упрощенную каркасно-панельную кабину. Теперь хотя бы можно было обойтись без дорогостоящих штампов глубокой вытяжки.

Тем не менее, внедрение этих безусловно удачных машин требовало нешуточных капитальных вложений. К тому же, вездеходы не были настолько унифицированы с народнохозяйственным семейством, как КрАЗ-255Б. Применяемость деталей и узлов доходила всего до 32 % против 77 % у КрАЗ-255Б. «Лаптежник» уже прочно встал на конвейер, да и обходился примерно на 50–60 % дешевле. И основной заказчик свернул тему.

Заводу недвусмысленно посоветовали поскорее завершить работы по КрАЗ-260А капотной компоновки. А потраченные на проект государственные средства — кто ж их считал?!

Объективности ради стоит сказать, что по сравнительным ТТХ перспективный 260‑й ничуть не уступал, а чем-то даже превосходил КрАЗ-253/259. Бытовало у советского начальства такое выражение, «не показали решающих преимуществ». Вот это самое «не показали» и возобладало.

КрАЗ-260А представлял собой полноприводную модификацию народнохозяйственного грузового автомобиля КрАЗ-250 с колесной формулой 6х4. Унификация между ними доходила до 80 %. Экономика перехода на это, третье по счету, семейство кременчугских тяжеловозов, выглядела вполне убедительно. Грузоподъемность вырастала на 25 %, периодичность технического осмотра и ресурс в среднем — на 50 %. В масштабах годового выпуска (30 тысяч машин) это позволяло высвободить 7 тысяч водителей и 1300 ремонтников, сэкономить 200 тыс. тонн топлива в год.

Проблема заключалась в том, что на момент сворачивания темы КрАЗ-253/259 новое народнохозяйственное семейство КрАЗ находилось в зародышевом состоянии. В сущности, за что в 1964 году кременчугские конструкторы получили «отлуп» от Госкомитета по координации научно-исследовательских работ, теперь они занялись с одобрения Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ). Тут значились и надвинутая на силовой агрегат цельнометаллическая кабина с уровнем внутреннего шума 83 дБ, и проходные мосты, обеспечивающие снижение массы трансмиссии на 80 кг, и рулевой механизм с гидроусилителем, снижавшим усилие на руле до 12 кгс, и пневмогидравлическая тормозная система.

Так стоило сворачивать разработку семейства в 1964‑м? Чем объяснить подобную недальновидность? Впрочем, это не единичный просчет. Хрущевские территориальные методы хозяйствования в целом оказались нежизнеспособны. Наступало время знаменитых косыгинских реформ. Все автозаводы страны подчинили Министерству автомобильной промышленности, под началом Алексея Михайловича Тарасова. А ГКНТ возглавил Джермен Михайлович Гвишиани, зять председателя Совета Министров СССР Косыгина. Намечались планы возведения грандиозных автомобильных производственных комплексов с привлечением зарубежных партнеров. Кременчуг «золотой век» советского Автопрома обошел стороной.

Приемочные испытания КрАЗ-250 завершатся в 1968 году. А производство смогут начать только в 1978‑м. Выпуск самосвала КрАЗ-251 не начнется вовсе — завод будет до последнего выжимать соки из КрАЗ-256Б (так, удалось добиться себестоимости тонно-километра в 3,85 коп.). Поэтому самосвал нового поколения пойдет в серию много позже, уже переименованным в КрАЗ-6505, согласно отраслевой нормали Он 025 270‑66.

Причина задержки крылась в элементарной несогласованности планов завода и министерства. Новую просторную цельнометаллическую кабину на заводе сконструировали еще в 1967 году. Для ее производства требовалась совершенная штамповочная оснастка. Изготовить ее самостоятельно завод не мог. Но только спустя пять лет, в 1972 году, Министерство автомобильной промышленности издает приказ «Об оказании помощи Кременчугскому автомобильному заводу имени 50‑летия Украины в обеспечении прессовым оборудованием и изготовлении технологической оснастки для производства металлической кабины автомобиля КрАЗ-250». Приказ адресовался производственным объединениям «АвтоГАЗ» и «МосАвтоЗиЛ». Их обязали изготовить 250 штампов, в том числе 120 крупных, а также 407 единиц сборочно-сварочной оснастки.

К сроку — первому кварталу 1974 года — приказ выполнен не будет! Не выполнят его и к переназначенному сроку — к 1977 году. Все ссылались на загруженность собственными проектами. В результате кабины для первой промышленной партии 250‑х в 1976 году изготавливались по обходным технологиям — ведь теми же приказами Министерство назначало и сроки выпуска автомобилей!

Думаю, размещай завод заказы на штампы самостоятельно и плати тому же ГАЗу или ЗиЛу напрямую, там изыскали бы возможность «подвинуть» собственные проекты ради выгодного подрядчика со стороны. В итоге основную штамповую оснастку изготовил ГАЗ. В Горький доставили алюминиевые плазы и уже на месте делали шаблоны и мастер-модели, заодно перенимая опыт. ЗиЛ изготовил комплект штампов капота с оперением, АвтоВАЗ — вытяжной штамп верхней панели капота, АвтоЗАЗ — штамп на усилитель капота. Такое распыление никак не назовешь разумным, ведь каждое предприятие, невзирая на едины стандарты, в чем-то, да делает работу иначе. Но так была выстроена система Минавтопрома, в которой существовали все.

Сроки освоения новой народнохозяйственной техники (да и военной — тоже, поскольку КрАЗ-260А с 1979 года серийно собирался с большим скрипом, чуть ли не на коленке) катастрофически срывались. Проект расширения и реконструкции предприятия, утвержденный харьковским институтом Гипротракторосельхозмаш в 1977 году, завершен не был: на январь 1984 года еще предстояло возвести корпус проходных мостов (тех самых!), два пролета прессового цеха для штамповки кабин (тех самых!), высотный механизированный склад, а также завершить реконструкцию главного корпуса под установку комплекса окраски кабин и рамно-кузовного корпуса под создание мощностей для производства рам и кузовов новых автомобилей.

Удивительно, что при этом производственное объединение «АвтоКрАЗ» достигло в XI пятилетке расчетного выпуска автомобилей (30 000 штук). Хотя на заседаниях научно-технического совета Минавтопрома один из ведущих технологов отрасли, замдиректора НИИТавтопрома Барановский недовольно бурчал:

— При плане 30 тысяч нужно иметь 15 тысяч работающих, а у вас — 17,5 тысяч!

А ему отвечали:

— По проекту у нас недопоставлено 25 автоматических линий!

Юрий Викторович оперировал данными конца 1970‑х. А в 1980‑м численность занятых на предприятии перевалила за 18 тысяч и продолжала увеличиваться. Какой вырисовывается вывод? Завод достигал плановых показателей, выпуская устаревшую технику при крайне низкой производительности труда!

При этом в 1982 году главный конструктор КрАЗа Владимир Владимирович Таболин даже защитил кандидатскую на основе конструкции нового самосвала КрАЗ-6505. Речь шла об экономическом эффекте: экономии 7 065 5000 руб. в год при выпуске 13 тысяч машин в год.

И уж совсем удивительно, что при таком положении завод продолжал грезить фантастическими проектами машин высокой проходимости. Период «больших денег» в автомобильной отрасли к тому времени закончился (Кременчугский автозавод его благополучно проморгал). Поэтому автозаводы искали заказчиков на свои проекты повсюду: Министерстве газовой промышленности, Министерстве лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и даже… на Сакском химзаводе им. 50‑летия Советской Украины. Свой «сочлененник» в Кременчуге делали по хоздоговору с институтом НАМИ, а заказчиком выступал Минлесдревпром. Макетный образец КрАЗ-6434 появился в результате проведенных с 1974 по 1978 год работ — сочлененный автомобиль-лесовоз с колесной формулой 8х8, полной массой 36 т, с силовой установкой ЯМЗ-8421 мощностью 420 л. с. От плете- и трубовозов с тягачами МАЗ-7310 его отличали топливная экономичность, хороший ресурс и приспособленность к эксплуатации на дорогах общего пользования (допустимая габаритная ширина 2500 мм). В границах лесоразработок тягач с прицепом роспуском 4‑Р-28 (полная масса автопоезда — 72 т) мог передвигаться на арочных шинах Я-186 размерности 1300‑750 и даже на пневмокатках размерности 48х31.00.20, а для дорог общего пользования автопоезд переобували широкопрофильные шины КЯФ-33 размерности 1350х550‑533.

Красивая машина так и осталась в единственном экземпляре (чуть раньше подобная судьба постигла НАМИ «Ермак» и МоАЗ-7411).

Продолжая выпускать допотопные самосвалы с фанерной кабиной, КрАЗ одновременно действовал как своего рода опытно-экспериментальное производство, осуществляя дерзкие эксперименты. Например, в рамках одной и той же темы «Открытие» могли быть созданы совершенно однотипные машины 8х8, только одна имела цельную раму, а другая — шарнирно-сочлененную. Чистой воды экспериментальная деятельность! Чья возьмет? К слову, аналогичным путем примерно в то же время или чуть ранее шли конструкторы американской фирмы Oshkosh, лавры которых явно не давали спокойно спать кременчужанам. Да и выводы в целом оказались схожими: от сочлененной конструкции отказались. Зато какое количество авторских свидетельств выдали инженерам за это время!

«Открытие» — сугубо военная тема — по своему размаху превзошла все ранее проведенные Минавтопромом работы. Затмила собой даже создание Камского семейства. В рамках «Открытия» создавались машины грузоподъемностью 10–18 т с колесной формулой 6х6, 8х8, а также 10х10 (активные автопоезда). Глубокая унификация объединяла их с народнохозяйственными машинами, как полноприводными, так и 6х4 и 8х4. Хотя, по поводу самых радикальных машин, созданных по теме «Открытие», конструкторы шутили, что единственное, что их унифицирует с народнохозяйственными «кразами» — воздух в шинах. Казалось, вот оно! Еще чуть-чуть, и… На народнохозяйственном фронте также наметился прорыв. Впервые, после настоятельных уговоров союзных заказчиков и «Автоэкспорта», КрАЗ запускал в серию полноприводный самосвал. Все эти работы планировались на XII пятилетку, с выходом на серию в XIII пятилетке, после 1990 года.

13 — несчастливое число. 8 декабря 1991 года на правительственной охотничьей даче «Вискули» в Беловежской пуще главы и высшие должностные лица Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств». Советский Союз прекратил существование, а вместе с ним закрылось большинство крупных проектов с централизованным финансированием.

Все автомобильные заводы бывшего СССР ждали тяжелые времена. В Кременчуге выпуск сократился с 25 094 машин за 1991 год до 816 — за 1999 год. Резкий (двукратный) спад произошел в 1993–1994 году и во многом был обусловлен прекращением деятельности Объединенных вооруженных сил СНГ. Каждая из бывших республик Союза отныне сама выбирала себе технику, и КрАЗ, выпускавший примерно половину своей продукции под «основного заказчика», на себе это почувствовал. Тут и пригодился задел неосуществленных при СССР проектов, помноженный на энтузиазм работников завода во главе с директором Сергеем Васильевичем Сазоновым. Выручило и то (как признавался Сергей Васильевич), что почти у каждого работника был свой, пусть маленький, но огородик. Полтавщина, благодатная земля! Прокормились, не разбежались с завода.

В 2011 году вместе с киногруппой студии «Крылья России» я оказался на Кременчугском автозаводе. Снимали очередную серию замечательного киноцикла «Автомобили Страны Советов: были и небылицы». Энтузиазм кременчужан, преисполненных стремления сделать свой завод лучше, невольно передался и нам. Хотя завод, когда-то выпускавший 30 000 грузовиков в год, теперь делал всего 2–3 тысячи! «Вот, когда надо брать КрАЗы!» — пошутил я. Действительно, каждую машину чуть ли не вылизывали. И все равно, когда писали эпизод с выездом очередного грузовика из цеха, у машины не работала половина светотехники!

Но перемены ощущались. Холдинг «АвтоКрАЗ» обзавелся собственным полигоном, наладил маркетинг, по настоянию директора отреставрировал в точном соответствии с технической документацией исторические КрАЗ-222Б «Днепр», КрАЗ-214, «лаптежник» КрАЗ-255Б и даже одну из машин по теме «Открытие» — КрАЗ-7Э6316 «Сибирь». Книги по своей истории прекрасные выпустил! Ими в том числе я и пользовался для этого очерка.

Поездка оставила сильное впечатление. Хотя отголоски грозы уже тогда можно было уловить. Министерство обороны Российской федерации свернуло заказ на шасси для ПВО и инженерных войск. Сам КрАЗ декларировал намерение отказаться от российских комплектующих. В городе, разговаривающем в основном по-русски либо на суржике, порой слышались рассуждения о величии украинской нации. К чему это привело, мы видим. Куда нас всех заведет — остается только гадать.

Свежие комментарии